传统节日

更多 >历法文库

更多 >太岁头上动土?来聊聊太岁与历法的关系

太岁,这一古老而神秘的概念,在中国传统文化中占据着独特的地位。它既是天文学中用于纪年的标志,又渗透于民间信仰与风俗之中。本文将从太岁的起源、与历法的关系、文化意义及现代解读等方面,探讨这一传统符号背后

闰年闰秒知多少?带你探索历法中的“额外时间”

本文将深入探讨历法中的闰年与闰秒概念,揭示这两种“额外时间”的产生原因、计算方法及其对人类生活的影响,带领读者一起领略时间背后的奥秘。

他,让中国的历法至少领先了一千年

祖冲之,中国南北朝时期杰出的数学家、天文学家。也就是说,在十九个年头中,要有七个年头是十三个月,这种闰法一直采用了一千多年。因此,祖冲之提出了391年144闰月的新闰法。祖冲之继承了前人的科学研究成果

“七夕”背后的历法知识:为何选在农历七月初七?

七夕节,被誉为中国的情人节,其背后蕴含着丰富的历法知识与文化内涵。本文将从历史、天文及民俗等多个角度,深入探讨七夕节为何选在农历七月初七这一特殊日子。

古代历法与诗歌的交融

古代历法与诗歌,看似截然不同的两个领域,实则有着千丝万缕的联系。历法记录时间,诗歌抒发情感,二者在古人的智慧中相互渗透,共同构建了丰富多彩的文化景观。本文将探讨古代历法与诗歌的交融,分析它们在文化传承

古代文人如何利用历法抒发情感?

古代文人常借助历法表达情感,他们通过节令变迁、时序更迭来抒发对生命、时光与情感的深刻体悟,展现了历法与文学创作之间的紧密联系。

中国农历中的“二十四节气”与农业文明

本文深入探讨了中国农历中“二十四节气”的历史渊源、文化内涵及其对农业文明的重要影响,揭示了这一古老时间制度在现代社会中的独特价值与深远意义。

夏历、殷历、周历:三代历法的传承与变革

本文深入探讨了夏、殷、周三代历法的演变,分析了各代历法的特点及其对后世的影响,揭示了历法传承与变革在历史发展中的重要作用。

农历七月初七:不只是情人节,还是女儿节

农历七月初七,传统的七夕节,不仅是恋人们互诉衷情的情人节,更承载着深厚的文化内涵,尤其是作为女儿节,它体现了古代社会对女性的特别关爱与祝福。

从元旦到春节:两种新年背后的历法故事

本文探讨了元旦与春节两个新年节日背后的历法故事,分析了公历与农历的起源、发展及其在中国文化中的意义,展现了不同历法体系下人们对时间的感知与运用。

趣谈中国历法中的“三伏”与“三九”

本文深入探讨了中国历法中的“三伏”与“三九”两个重要时段,解析了它们的起源、意义及在中国传统文化中的地位,展现了古人对天时的深刻理解与运用。

时间、诗意与文化的交融

本文探讨了时间、诗意与文化三者之间的紧密联系,分析了它们在人类生活中的交融与影响,以及如何通过文学作品展现出深刻的文化内涵和时代精神。

中国夏代历法成就有哪些

虽然流传至今的史料中,与夏代有关的内容十分匮乏,但根据现存的一些史料,今人依然能够了解到当时的一些科学方面的进展。夏代设有历法官,夏代的历法,是中国最早的历法。它在一定程度上反映了夏代农业生产发展水平

解读古代文人的时间语言

本文通过解读古代文人的时间语言,探寻他们对时间的独特感受与表达方式,从而揭示古代文人对生命、时光、历史的深刻理解和情感体验。

农历中“二十四节气”对农业的指导意义

本文探讨了农历中“二十四节气”在农业生产中的重要作用,分析了各节气对农耕活动、作物种植与收割等环节的指导意义,并阐述了这一传统知识在现代农业中的价值与应用。

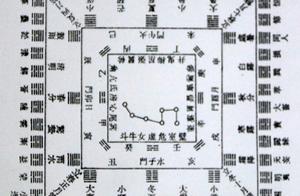

中国历法与星象:二十八宿背后的故事

中国古代历法与星象紧密相连,其中二十八宿作为古代天文学的重要组成部分,承载着深厚的文化内涵和历史意义。本文将从历史、文化、科学等多个角度,深入解析二十八宿背后的故事。

揭示中国历法二十四节气五千年的寻根

参见人身蛇尾像:鉴于三代由《尧典》对中国历法的初见,而后来的《汲冢书·时训解》又名其二十四节气。到了元代郭守敬,他又著出《授时历》,该历法推算日月星辰环绕运转之况,相比欧洲人对此研究已超过他400年。

中国历法演变 夏代历法小知识

帝尧时代有粗疏历法的传说,可能还稍有根据,据成书于春秋时代的典籍《尚书·尧典》所载,帝尧曾经组织了一批天文官员到东、南、西、北四方去观测星象,用来编制历法、预报季节,但有关历法的材料至今尚未发现。五月

太初历的具体内容是什么

《太初历》规定一年等于365.2502日,一月等于29.53086日;以“加差法”替代之前的“减差法”以调整时差。太初历还把二十四节气第一次收入历法,这对于农业生产起了重要的指导作用;并以没有中气的月

考古学家发现玛雅历法和中国历法极为相似,它们可能有共同起源

中华文明作为世界四大文明之一,源远流长,生生不息。在玛雅人的五大预言中,已经有四个实现了,最后一个关于世界末日的预言并没有实现。历史学家将最新的研究发现发表在考古学期刊上,该论文称玛雅的历法有许多和中