农历(中国传统历法)

农历是我国传统历法,又有阴历、华历、夏历、汉历、中历等名称。农历并不是纯阴历,而是一种阴阳合历,取月相的变化周期即朔望月为月的长度,加入干支历“二十四节气”成分,参考太阳回归年为年的长度,通过设置闰月以使平均历年与回归年相适应。农历是以阴历(夏历)为基础,融合阳历成分而成的一种历法。所以我国的农历从严格意义上说不应该叫阴历,而是阴阳合历。

农历属于一种阴阳合历:其年份分为平年和闰年。平年为十二个月;闰年为十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天,其平均历月等于一个朔望月。一年中哪个月大,哪个月小,由计算决定。

农历是兼顾太阳、月亮与地球关系的一种历法。阴历不考虑地球绕太阳的运行,因而使得四季的变化在阴历上就没有固定的时间,不能反映季节。与阳历年固定在365天或366天不同的是,阴历年相比阳历年在天数上有时会相差一个月;为了协调阴历年与阳历年之间的天数,于是便通过“置闰法”进行调整使阴历月相总天数与阳历回归年总天数相适应。

历法简介

基础历法

阴阳合历

演变简史

建正问题

规则计算

干支纪法

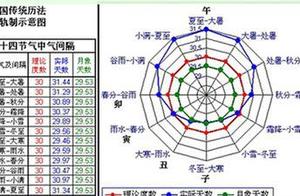

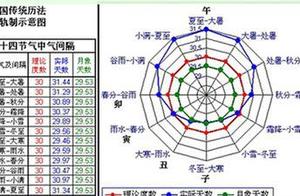

二十四节气

节气划分

节气歌

农历节气表

| 季 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 冬月 | 腊月 |

| 节 | 立春 | 惊蛰 | 清明 | 立夏 | 芒种 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |

| 气 | 雨水 | 春分 | 谷雨 | 小满 | 夏至 | 大暑 | 处暑 | 秋分 | 霜降 | 小雪 | 冬至 | 大寒 |

释义

阴阳历法

历代历法

闰月概览

特色专题

更多精彩阅读

更多 >

中国二十四节气和西方历法对比,孰优孰劣?

二十四节气起源于黄河流域。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。二十四节气在古代起到非常重要的作用,虽然现代的人对其已经不在重视了,但在古代人的眼中,二十四节气通

阴历准还是阳历准?更适合我们的历法

阴阳历因朔望月较之回归年易于观测,远古的历法几乎都是阴历。因为地球绕太阳一周为三百六十五天,而十二个阴历月只有约三百五十四天,所以古人以增置闰月来解决这一问题。因为每月初一为新月,

中国历法,二十四节气。

2014年4月中国文化部正式启动将“二十四节气”列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”的申报工作。太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。二十四节

农历和阴历一样吗

中国自古的历法是一种阴阳合历,一般称为“农历”。很多人认为农历就是阴历,其实二者还是有差别的。农历又根据太阳的位置,把一年分为二十四个节气,便于安排农业生产。然而这种情况并没有发生

中国历法演变 商周历法简介

考古研究还发现,有一组胛骨卜辞记着两个月共计59天,这证明商代已经有大、小月之分了,即大月30日,小月29日。四分历的问世,标志我国历法已经进入了相当成熟的时期。当时各诸侯国分别使