传统节日

更多 >历法文库

更多 >中国历法上的春节之变:武则天登基那年过两个春节

今年正月初一,阆中会举行落下闳祭祀大典,古天文学家王笑冬将担当主祭。结果导致农事失序,灾害频频,五谷欠收,最终致使饥荒和动乱的发生,并从根本上危及当时的统治。《太初历》明确认定并恢复夏历以正月为岁首。

中国历法那些你不知道的趣味知识点

中国历法源远流长,博大精深,其中蕴含了无数趣味深邃的知识点。本文将从历法的起源说起,探讨阴阳五行、天干地支等传统元素在历法中的体现,并介绍一些鲜为人知的历法趣闻,带领读者领略中国历法的独特魅力。

探秘中国历法中的“置闰”智慧

置闰法是中国传统历法中的独特智慧,通过适时调整跟上节气的变化,使历年的平均长度约等于一个太阳年,保证了农历与四季的同步。

中国历法演变 中国近代历法

中国古代历法,历经若干朝代的改革,至元代郭守敬、王恂等人制订的《授时历》达到了高峰。郭守敬、王恂等人在制订《授时历》过程中,既总结、借鉴前人的经验,又研制大批观天仪器。于是,崇祯皇帝接受礼部建议,授权

闰年闰秒知多少?带你探索历法中的“额外时间”

本文将深入探讨历法中的闰年与闰秒概念,揭示这两种“额外时间”的产生原因、计算方法及其对人类生活的影响,带领读者一起领略时间背后的奥秘。

中国历法中的“上巳节”与“女儿节”有何关联?

本文探讨了中国传统历法中的上巳节与女儿节的关联,分析了这两个节日的历史渊源、文化内涵以及它们如何在现代社会中逐渐融合与演变。

揭示中国历法二十四节气五千年的寻根

参见人身蛇尾像:鉴于三代由《尧典》对中国历法的初见,而后来的《汲冢书·时训解》又名其二十四节气。到了元代郭守敬,他又著出《授时历》,该历法推算日月星辰环绕运转之况,相比欧洲人对此研究已超过他400年。

趣谈中国历法中的“三伏”与“三九”

本文深入探讨了中国历法中的“三伏”与“三九”两个重要时段,解析了它们的起源、意义及在中国传统文化中的地位,展现了古人对天时的深刻理解与运用。

二十四节气与中医养生:顺应天时,健康生活

本文探讨了二十四节气与中医养生的紧密关系,阐述了如何根据不同节气调整生活方式,以达到顺应天时、保持健康的目的。

天文地理——古代中国天文与历法概述

中国古代天文学是从天象观测开始的。可见古人观测天象的目的,是为了了解时间的变化。河南省登封市告成镇有一座测景台,据碑文所载为东周时创建,唐代天文学家僧一行曾在此观测天文,改革历法。由于我国人民的天文观

必须了解的中国常用历法知识

历法和我们日常生活息息相关,我们平常最多使用的为公历,俗称阳历,除此之外,我们也使用农历,又叫阴历,阴历更多的用于我们传统的节日或习俗上,如初一、月半、中秋、春节等,还有其他的历法,虽在生活中尤其是城

立春,认识中国的历法

七日一个周期,七日一变;六十日一个周期,五运六气中的气,一个气正好就是一个六十天。为过冬抵御严寒,使阳气得以恢复,藏起来。五运六气,风火热湿燥寒,哪个气候得的病,便于对症下药。干支纪年里,每个月交节为

中国历史上为什么会有60部历法,它们是在哪些朝代使用过的?

中国先民观察天象,其中任务之一是制定历法。所以说,中国是世界上最早发明历法的国家之一。颛顼历,后人认为是秦朝使用过的历法。在历法中,祖冲之首次引入了“岁差”的概念,从而使得历法更加精确,是中国第二次较

解读古代文人的时间语言

本文通过解读古代文人的时间语言,探寻他们对时间的独特感受与表达方式,从而揭示古代文人对生命、时光、历史的深刻理解和情感体验。

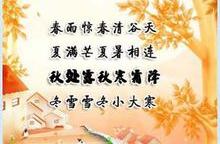

中国历法,二十四节气。

2014年4月中国文化部正式启动将“二十四节气”列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产名录”的申报工作。太阳从黄经零度起,沿黄经每运行15度所经历的时日称为“一个节气”。二十四节气反映了太阳的周年视

中国历法演变 南北朝 隋 唐时代的历法

另外,祖冲之测定的交点月长为27.21223日,与今测值仅差十万分之一。唐朝时期值得介绍的历法有《大衍历》和《宣明历》。《大衍历》用定气编制太阳运动表,一行为完成这项计算,发明了不等间二次差内插法。《

中国历法之争:西历打败伊斯兰历

马沙亦黑与马哈麻同被授予“回回大师”称号。最后,还是在顺治的母亲孝庄太后的干预下,汤若望和仆人才得以释放,而其他5名中国官员依旧被判处死刑。历狱后,杨光先被任命为钦天监监副。南怀仁建议用验测日影的方法

农历与公历:两种时间记录方式的对话

本文通过农历与公历之间的对话,探讨了两种时间记录方式的特点与意义,反映了人类对时间的认知与运用,以及不同文化背景下时间观念的差异与融合。

为何说“闰年”是个时间魔术?

闰年,这一时间的微调机制,像是时间的魔术,它在我们的日常生活中扮演着不可或缺的角色,保证了时间计算的准确性和历法的科学性。

古代文学中的时间趣事

古代文学作品中,时间常常成为作者笔下的趣事之源。本文通过探讨古代文学中时间的多样表述与趣味故事,揭示了时间在古代文学中的独特地位和作用,以及古人对时间流逝的深刻感悟和生活智慧。