传统节日

更多 >历法文库

更多 >中国历法中的神奇数字:为何偏爱“九”和“五”?

在中国传统文化中,“九”和“五”两个数字被赋予了特殊的寓意和崇高的地位。本文将从历史文化、哲学思想、宗教信仰等多个角度,深入探讨中国人对这两个数字的偏爱之源,并揭示其背后蕴含的深厚文化内涵。

趣谈古代历法:文人墨客笔下的时间流转

本文旨在通过趣谈古代历法,探寻文人墨客是如何通过笔墨记录时间的流转。从古老的夏历到精妙的太初历,历法的演变不仅见证了天文学的发展,也折射出文人们对时间、生命、宇宙的感悟与思索。

什么是阴历你真的了解吗

月亮盈亏的一个周期大约是二十九天半,而一个回归年的时间大概是三百六十五又四分之一天,这样十二个月是三百五十四天半,比一个回归年少了大约十一天。因为阴阳无法协调,所以大多数单纯的阴历很早就被淘汰了,只剩

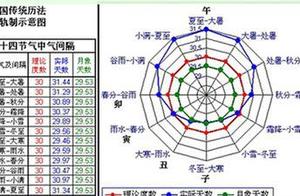

中国二十四节气和西方历法对比,孰优孰劣?

二十四节气起源于黄河流域。以后不断地改进与完善,到秦汉年间,二十四节气已完全确立。二十四节气在古代起到非常重要的作用,虽然现代的人对其已经不在重视了,但在古代人的眼中,二十四节气通过反映出季节的变化,

中国历法之争:西历打败伊斯兰历

马沙亦黑与马哈麻同被授予“回回大师”称号。最后,还是在顺治的母亲孝庄太后的干预下,汤若望和仆人才得以释放,而其他5名中国官员依旧被判处死刑。历狱后,杨光先被任命为钦天监监副。南怀仁建议用验测日影的方法

中国上古与夏商周的历法

1582年,时任罗马教皇的格列高利十三世予以批准颁行。现行的中国历法是民国期间紫金山天文台修订的。《黄帝历》也是中国最早的历法,大量历史典籍记载是黄帝打败蚩尤后统一天下后命人所制定的历法。颛顼继位之后

他,让中国的历法至少领先了一千年

祖冲之,中国南北朝时期杰出的数学家、天文学家。也就是说,在十九个年头中,要有七个年头是十三个月,这种闰法一直采用了一千多年。因此,祖冲之提出了391年144闰月的新闰法。祖冲之继承了前人的科学研究成果

玛雅历法中的中国元素 隐含属相及五行

而玛雅日历中没有中国传统最古老的牲畜如马、羊、牛和猪。玛雅日历另一位凯利的研究凯利博士不是唯一发现玛雅历法和中国传统历法之间关系的研究者。他表示,虽然中国文化的五行概念和玛雅日历中的日期不是完全对应,

为何说“闰年”是个时间魔术?

闰年,这一时间的微调机制,像是时间的魔术,它在我们的日常生活中扮演着不可或缺的角色,保证了时间计算的准确性和历法的科学性。

古人如何观测星象来制定历法?

本文探讨了古人如何通过观测星象来制定历法的过程,介绍了他们使用的观测方法、工具以及对天文现象的理解,分析了这些观测如何影响历法的形成,并评价了古人在天文学和历法学方面的智慧与贡献。

中国历法与星象:二十八宿背后的故事

中国古代历法与星象紧密相连,其中二十八宿作为古代天文学的重要组成部分,承载着深厚的文化内涵和历史意义。本文将从历史、文化、科学等多个角度,深入解析二十八宿背后的故事。

三国演义中的“职场智慧”:趣说中国农历:为何“正月”不是“一月”?

本文从《三国演义》中的故事出发,探讨了职场智慧与中国传统文化的联系,特别是中国农历中“正月”与“一月”的区别,揭示了传统文化在现代职场中的应用与启示。

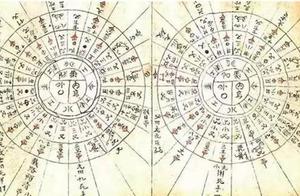

中国历法中的“甲子”年为何六十年一轮回?

本文深入探讨了中国历法中“甲子”年六十年一轮回的奥秘,揭示了这一循环与天文现象、传统文化及哲学思想的紧密联系,展现了古人对宇宙规律的深刻洞察。

古代文人如何利用历法抒发情感?

古代文人常借助历法表达情感,他们通过节令变迁、时序更迭来抒发对生命、时光与情感的深刻体悟,展现了历法与文学创作之间的紧密联系。

农历中“二十四节气”对农业的指导意义

本文探讨了农历中“二十四节气”在农业生产中的重要作用,分析了各节气对农耕活动、作物种植与收割等环节的指导意义,并阐述了这一传统知识在现代农业中的价值与应用。

中国历法演变 中国近代历法

中国古代历法,历经若干朝代的改革,至元代郭守敬、王恂等人制订的《授时历》达到了高峰。郭守敬、王恂等人在制订《授时历》过程中,既总结、借鉴前人的经验,又研制大批观天仪器。于是,崇祯皇帝接受礼部建议,授权

古代历法与诗词的深度对话

本文探讨了古代历法与诗词之间的内在联系,分析了古代诗人如何通过诗词表达对时间流转的感慨,以及历法对诗词创作的影响,展现了时间与艺术的交融之美。

农历新年为何叫“春节”?

本文深入探讨了农历新年被称为“春节”的由来,从历史、文化、民俗等多个角度分析了这一名称背后的丰富内涵。

“春分秋分,昼夜平分”:农历节气中的天文现象

本文通过探究农历节气中的春分与秋分,阐述了这两个特殊时刻的天文现象及其背后的科学原理,揭示了传统节气与现代天文学的交融之美。

中国历法演变 夏代历法小知识

帝尧时代有粗疏历法的传说,可能还稍有根据,据成书于春秋时代的典籍《尚书·尧典》所载,帝尧曾经组织了一批天文官员到东、南、西、北四方去观测星象,用来编制历法、预报季节,但有关历法的材料至今尚未发现。五月